| 第2話「竹富島喜宝院蒐集館」 |

|

離島桟橋から出航して約10分。

竹富島東港の桟橋には民宿の名前を書いたワゴン車やマイクロバスが並び、「水牛観光案内」という看板をもった若い男性が何人も立っていた。

私は集落へと向かうワゴン車を探して他の観光客とともに乗り込んだ。

桟橋から集落まで数分、集落の中心とおぼしき場所に下ろしてもらう。

|

|

喜宝院蒐集館は日本最南に位置する寺院であると同時に八重山に関する民俗・考古に関する収集物の展示も行う個人博物館でもある。

竹富島には何度も訪れているのだが、喜宝院を最後に訪れたのは5年〜6年も前の事。

記憶がぼんやりとしたまま歩き始めたが整然と区画された集落の白い十字路の中で迷ってしまった。

御者が三線で奏でる「安里屋ユンタ」に合わせるようにのんびりと歩く観光用の水牛車を避けて喜宝院を探す。

|

|

|

辻々を行ったり来たりしたあげくやっと喜宝院についた。

|

|

喜宝院に入ると博物館独特の埃っぽい匂いと御香のかおり。人影はなく、暗い。

奥へと入って行くと併設の売店があり、女性がいた。

「すいません、ここの展示物についてお伺いしたいのですが」

私はある本のコピーを女性に指し示した。

その中に掲載されている写真には「竹富島上瀬戸亨氏蒐集館にある」と書かれた「道具」が写っている。

売店から離れて女性は古民具が展示されている「民具館」のコーナーへと案内してくれた。

二人で展示されている古民具を見て回ったが写真に写っている物はない。

「あるとするとここなのですが、…それ古い本ですよね」

それらしい型をした鍬などを見たが、写真のものとは違う。

「館長に聞けばわかると思うのですが、いま集落の打ち合わせに行っていていないのです」

「いつ頃、お戻りですか?」

「夕方の五時頃になると思います」

夕方五時といえば石垣島行きの最終の船が出る頃になってしまう。

「わかりました。またの機会にします。他の展示物の写真を撮ってもよろしいですか」

「はい、いいですよ」

女性が売店に戻ると展示室は私一人になった。

もう一度、本のコピーを見る。

私の持つジュゴンに関する野卑な興味と八重山結びつける事になった本。

「八重山の人頭税」大浜信賢著(1971年、三一書房刊)。

|

|

人頭税。

本文中「天下一の悪税」と書かれている宮古・八重山に敷かれた「定額人頭税」。

この事を簡潔に述べるのは専門知識のない私には難しい。

誤解を恐れず本の内容を箇条書きに表すと以下のようになると思う。

・1637年(嘉永14年)から1903年(明治36年)まで施行されていた。

・文字どおり人間の頭数に税を賦課した。15歳から50歳までの住民のほぼ全てに賦課されていた。

・税の賦課内容は過酷までに高率で、生産物のほぼ全ての税として琉球王府に納めなければならぬほどであった。文中の言葉を引用すれば「当時の八重山住民は生きた納税機械であったとしか思えない」とある。

例えば課税対象となる人間を制限する為に「強制的な人口淘汰」を行った与那国島(クブラバリや人枡田(トング田))、過酷な税から逃れる為に住民が逃亡した波照間島(いわゆる「南波照間逃避行」)など人頭税に関する悲劇の説話は枚挙にいとまがない。

税が納められなければ、縛られ鞭や棒で打たれた。

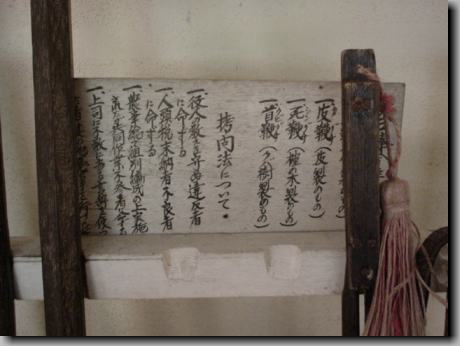

喜宝院蒐集館にはその時使用された拷問具も展示されている。

|

|

|

見てくれはただの木の棒である。

だが黒々とした古い木製の道具に普通の古民具にはない禍々しさを感じる。

|

|

人頭税は基本的に「米」、「粟」、「上布」などで収められていた。

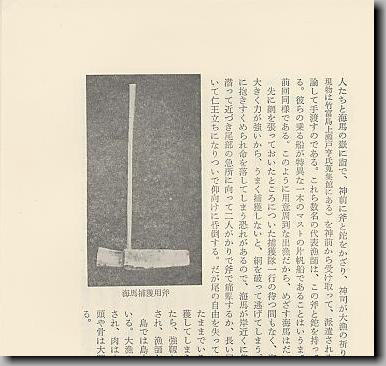

だが、新城島の人々にのみある物を収める事が義務付けられていた。

「ジュゴン」…「ざん」。

「同島は人頭税として米穀の他に、海馬(ざん)を捕獲しその肉を塩漬けにして王庁に上納する事を命じられていた」

(「八重山の人頭税」より「海馬(ざん)−新城島の人頭税」項から抜粋)

私が探していたのはその「ざん」捕獲用の斧だった

|

|

| (「八重山の人頭税」より「海馬(ざん)−新城島の人頭税」 P-167掲載写真より抜粋) |

しかたなく、私は蒐集館を出た。

高速船に乗り石垣島へと戻る。

高速船の上げる波しぶきの向こう、海は秋とは思えないほどの陽光を浴びて輝いていた。

|

|

今、八重山の海に「ざん」はいない。

日本近海にいるジュゴンは沖縄本島北部に小集団として残る約50頭(推定)を残して

”いなくなった”。

明日。

私は幻影となってしまった八重山の「ざん」を追って新城島へ渡る。

第3話へつづく |

|