��7�b

�u���t�̈Ӗ������v

|

|

�u�g�D�o���[�}���@�f���T�߂��@���t�̈Ӗ������킩��Ȃ��v

�i�u���l�ʕ�v�@�쎌/��ȁ@BEGIN�j

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��

�{�Ǘ������㌴���ɗ^�l�Ƃ��ĕ��C����O�N�B

���{����h�����ꂽ�䌟�g�E�^���R�e�������d�R�̓��X�������Ă܂Ƃ߂��s���w�����u�^���R�e�����d�R���K�͒��v�ɏ㌴���̓����ɓ�����������킹����q�����鎖���ł���B

�u�㌴���͏����ȑ��X����������Ă��āA�S����͎�X�̌����⑺�̏����Ȃǂœ�V���Ă���v

(�Ί_�s�����������s�j�ҏW�� �Ί_�s�j�p��2 �w�^���R�e�����d�R���K�͒��x�j

�Ɨ����Ƃ��Ă̏㌴���͏㌴���E�Y�����E�������E���������琬���Ă��菬���ȑ��X���_�݂��Ă���B���ׁ̈A�㌴���̖�l�B�͎R���z���A���M�ѐA���̐X������A�͌���n���Ă����̑��X�Ŏw����ēA���ł��s��Ȃ���Ȃ�Ȃ������B

�܂��A�ב��ł��锵�ԑ��Ƃ̊W���D�Y�J��n�̖����a�݂������Ă����B

�����͂��̎����l�����Ă����܂Ő��\���Ɣ��ԑ��͓�����l�Ԑ��������̂��A���\�����㌴���ɂȂ�Ɠ����ɔ��ԑ��͋{�NJԐɁA�㌴���͑�l�ԐւƋ敪�����Ă��܂����B

|

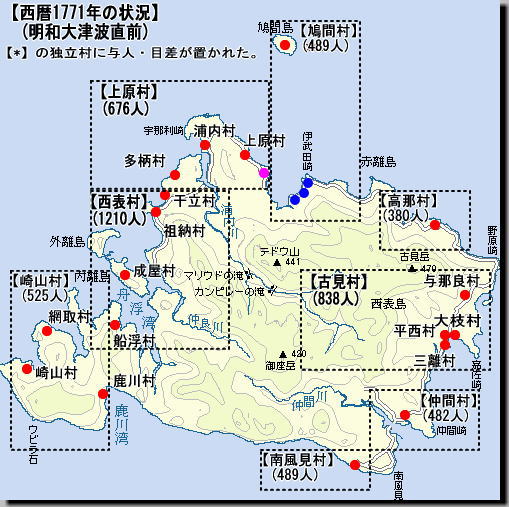

�y�}7.����1771�N�E���a��Ôg���O�̏z |

����ɔނ����C���đ��X�A�������N����B

�q�쐴���́u�V���d�R���j�v��u�����S�Ȏ��T�v�ɂ���

�u�m���ƕ����Ƃ̍��ʓI�Η������ɒ[���āA�㌴���̕����\��˂��ڂ�Z��ŁA�D�Y����n�������Ɠ`�����Ă���B�������A���͌��Ă����y�n���ňӌ������킸�A�㕔���A�������ɂ킩��ďZ�݁c�v�Ƃ���B

(�q�쐴���@�w�V���d�R���j�x)

���́u�m���ƕ����Ƃ̍��ʓI�Η������v�̏ڍׂ͂킩��Ȃ��B

���ԏ��̈ړ��ƂƂ��Ɉڂ�Z��ŗ�����l�B(�m��)���h�����h�ɂ������l�X�Ƃ̊Ԃɉ�������I�ȏՓ˂��������̂�������Ȃ��B

�����[���̂́A���̎��ɑD�Y�����n�����ꂽ�Ƃ����L�q�B

����ȑO�ɂ͑D�Y�ɂ͓c���͂����Ă���Z�҂͂��Ȃ��������̂悤�Ɏv�킹��A���̈ꕶ�ɂ�蔵�Ԑ߂ɉ̂��Ă���u�D�Y�l�v���A1768�N�ȍ~�̐l�X�ł���Ɣ��f�ł���B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��

�h�����h��}�����A�ɂ��a���Ȃǂŕ���Ă��܂��������A�n���̊W�B

�����āA�s���n��Ȃ��s�����̎w���E�ē͂��₨���Ȃ������̂Ƃ��Ă̓����S��ቺ�����A�l�X�̐S�͂�����ł������B

|

|

�����͑��̓����ɋꂵ�ł��낤�B

���d�R�ł͖���1����15���ɑ��ԏ��ɐl�X���W�߁A�����̐S���⓹���S�����߂�ׂ����������u�䋳���v���d�u(�Y�@�W)���тɞ[�R�k��E������ǂݕ�������Ƃ����w���͍s���Ă������A�ʂ����Ă���͑��l�B�̐S�ɂ͓͂��Ă������c�B

���l�B�������S�����߂��悤�����Ƃ킩��₷���������@�͂Ȃ����c�B

�K���ނɂ͉S�̍˂��������B

�ǂݏ����̋�����Ă��Ȃ����l�B�������ɐ��@����̂ł͂Ȃ��A�S����ׂ����������R�ƌ������߂�悤�ɉS�ɂ���B

�����ė�����������S�B

���ꂪ��Ɂu�f���T�߁v�ƌĂ��S�ƂȂ����B

|

|

���A��X������������̎��́A���Ȃɑ��Č�N�̎���lj��������̂ł���Ɗ�ɏ�i�c���͌����B

�ł́A�������ŏ��ɍ�����̎��̓��e�͂ǂ̂悤�Ȃ��̂��낤�B

�吳�\�O�N�ɔ������ꂽ��ɏꎁ�̍ŏ��̌×w�������u���d�R�����w���v�ɂ͗����̍�̂ł���Ƃ���10�҂����߂��Ă���B

�ȉ��͂��̑�ӂł���B

1).�N�Ⴍ����������̂͗��ʂ�����̂������A�o�����n���Ă��猋�����鎖�B

2).�v�w�Ƃ������͎̂����悤�ȔN��m���悢�A�N������j�ƎႢ�����ł͕s�ލ����ł���B

3).�e�̒�߂������ɋt�炤���Ƃ͋��������̂ł͂Ȃ��B

4).�e�̌������͍����̖��߂Ɠ����Ő�Ε��]���Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B

5).��x���ɂ������t�͖߂�Ȃ��B���͐T�ގ��B

6).�Ƃ����܂����߂�Α����悭���܂�B�D�𑀂鎖�Ɠ����őD���ƑD������v�a�����Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B

7).�e�̂Ȃ��q�A�q�̂Ȃ��V�l�͊F�ŏ����Ă����˂Ȃ�Ȃ��B

8).���Q�V�̏����◂���̒��H�̏�������������ĂĂ���悤�ȏ����̉Ƃ͉Ɖ^�����ނ���B

9).�ߓx�̏����̉ؔ��͐T�܂˂Ȃ�Ȃ��B

10).�D�̂̊���ɍ������������D�͈��肵�Ȃ��B遂荂�Ԃ鏗�����ƂɎ��Ƃ��̉Ƃ����肵�Ȃ��B

�ȏ�ނ��Ă݂��

�����̂�����Ɋւ�����́�3��(8�A9�A10)

�v�w�̂�����Ɋւ�����́�2��(1�A2)

�e�ɑ���]���Ɋւ�����́�2��(3�A4)

�ƒ�̘a���Ɋւ�����́�1��(6)

�����₤�킳�b��T�ނ��́�1��(5)

��҂ɑ���S���Ɋւ�����́�1��(7)

�ƂȂ�A�ƒ���̖��Ɋւ�鎖����8�҂��߂Ă���B

�Ȃ��Ȃ����Ɏw���ł��Ȃ��ƒ���̖��Ƃ��̗v�����S�Ƃ����I�u���[�g�ɕ��ŌP�����悤�Ƃ����̂����m��Ȃ��B

���̌コ�܂��܂ȋ��P���t���������A���̃����f�B�[�̎����̗ǂ����瑽���̐l�X�ɉ̂��A�������u�ł߁v�ւƔ��W���Ă������B

�����A���̓����ɋꂵ�ދ{�Ǘ����͎�����������S���A���̂悤�Ȍ`��230�N���̂��p����鎖�Ȃǎv�������Ȃ����������낤�B

|

|

|

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��

�앗�̋���������B

�_�̌��Ԃ���̂����A�s���z�������������Ǝv���A�����ɗ���čs�����F�̉_����J�����������������Ă����肷����B

���q�i�C���ՁB

�����A���ԑ��̍k��n�ł����������͏㌴�������Ɠ������Ɉ����n����A���͏㌴�����L�̍k��n�ƂȂ��Ă���B

�����āA���l�B�͌�Ɂu�f���T�߁v�ƌĂ��S���̂��Ȃ���A���̍k��n�Ŏ���̂���������������Ă͑��˂��Ƃɂ�������ł����B

|

|

�y���q�i�C����Օt�߁z

|

���̉̐������ɏ���ĊC�����Ă���{�Ǘ����̂Ƃ���ɂ��������ɕ������Ă���B

�����͔_��Ǝ��@�̂��ߍk��M�҂�"�c�Ԃ�"���]���Ă����ɗ��Ă����B

����ɂ��邱������͑D�Y�p�̊�ʓ��A��������Ί݂̈ɕ��c��Ȃǂ��ǂ�������B

���g�����X�Ɍ�����C�B

����ł͎��n���W�߂鑠������̑D�͗��Ȃ������m��Ȃ��ȥ���ȂǂƎv���Ȃ���C������ނ̖ڂɏ����Ȕ����|�����D���Ί݂�n���Ă����̂��f�����B

�D�͈��������ς�ł���炵���A�d�����ɔg�ɂ��܂�Ȃ��电�ԓ��̕��ւƐi��ł����B

��������ԁA���n��������悤�ɂȂ����̂��ȥ���B

|

|

�D�Y�̍k��n�������n���A�ɕ��c�E���l�E������V���ȍk��n�Ƃ��đ����ԑ��̐l�X�B

���N�Ԃ̘J��̖��A����Ƃ��������̎��n��������悤�ɂȂ����悤���B

�������㌴���ɕ��C����O���炫�܂��Ă������Ƃ͂����A���ԑ��̑D������ނ̋��ɂ͌��t�ɂ����Ȃ��z����������ł����B

���ԑ��̐l�X�B

�ǂ�قǂ̋�J�������̂��낤���c�B

�{�Ǘ����͈Â��_�̉��ɂ���Ί݂̈ɕ��c��̕��֖ڂ��Â炵�Ă݂��B

|

| ��8�b�ւÂ� |

|