第5話

「道切り」

|

|

ある日。

村役人が集落を縦横に区切る道の一つに立って、こう口上する。

「この道より、こちら側に住む者は上原村へ移る事となった。これは天の御声、御主(国王)の御声である。そう心得よ」

伝説によれば強制移住はこのような形で始まったという。

ひとたび強制移住の対象者…“寄百姓”に選ばれると逃れる事はできない。

親兄弟、許婚、恋人…。

どのような地縁・血縁があろうとも、その道に“切られて”しまう。

それゆえ人々は強制移住を「道切り」と呼び、恐れた。

上原村への強制移住が許可された年代については文献がないためはっきりしていないが、同年に陳情した真栄里村、大川村、新川村、仲原村などが西暦1757年に分離している所から察すると上原村も同年頃認可されたのではないかと思われる。

(喜舎場永珣著 『八重山歴史』の説を引用)

選ばれてしまった人々は、子供の手を引き家財を頭や背に載せて細い山道をたどり、与那田川と浦内川を渡って上原村へとたどり着いた。

雨風をしのぐための仮小屋を建てたのも束の間、彼らはすぐにも亜熱帯植物が荒々しく生い茂る赤土の大地を耕さなくてはならなかった。

|

|

|

「道切り」の際には一人当たり三ヶ月分相当の米、四斗五升が渡された。

それと各自が持ってきた乏しい備蓄食料、これが当面の開拓生活を支える食べ物の全てである。

これが尽きれば野草・魚貝類を採り飢えをしのぐしかない。

早く耕し収穫を上げねば生死に関わる事となる。

だが、開拓は遅々として進まなかった。

亜熱帯の荒地を切り開くと、そこに巣食うハマダラ蚊が人々を襲った。

そして、ハマダラ蚊はマラリア…”ヤキー”を蔓延させ村人は次々と病魔に倒れていった。

また、西表の山々に棲む神への恐れから上原村の人々がある禁忌(タブー)を守っていた事も開拓・開墾の遅れとなったのではないかと思われる。

それは「3月から5月初めの間、上原村の浦田原にある田畑に行く際には、かぶり物をかぶらず、飯米、火を持たない」という慣習で、このため浦田原の入り口で持参した飯米を食べてから仕事に行くので一日に半分も仕事が出来なかったという。

この慣習は西暦1768年に施行された「与世山親方八重山島規模帳」で農事の妨げになるとして禁止事項とされたが、その後も延々と守られ近年まで存続していた。

この事は近年の民俗口碑をまとめた『島からのことづて』(安渓遊地・貴子著)の「(西表島の)・・・川ぞいの田に稲が生育する時期には、弁当を持って入ること、火を焚くこと、手拭いなどを頭にまくことを禁じる、などさまざまなタブーがありました」という記述によって確認する事ができる。

「八重山民謡誌」には鳩間村の人々から見て、上原村が不作である理由は「上原と舟浦人はさぼっていて、鳩間人が六,七回耕作する間、たったの二、三回しか耕作しないため」としているが、これはマラリアによる上原村民の体力低下や禁忌(タブー)を守る姿を見て「さぼっている」と誤解したのかも知れない。

|

|

さらに、この時代に起きた八重山全体の不作が上原村の窮乏に拍車をかけた。

蔵元の行政文書集「参遣状抜書」には1753年~1764年の公文書に不作に関する記述を多く見る事ができる。

「近年不作打続…」(「最近不作が続いており…」)

「当島之儀近年不作打続及難儀候ニ付…」(「八重山は近年不作が続いて困っています…」)

「去年諸作毛両度之大風ニ悉く吹損…」(「去年の諸作物は二度の台風にことごとく吹き飛ばされ…」)

この不作は、よほど厳しいものだったのであろう。

この頃から村では耕作地へ出る道に番屋を作り村役人たちが百姓達の人数を確認してから耕作地へ送り出し、なおかつ作業を監視して怠ける者には罰を下す…という制度をしいた。

・・・このままでは飢えがやって来るかも知れない・・・。

上原村へ移住して来た人々の焦燥はつのったに違いない。

本来なら飢えれば蔵元からの救済米が出るのだが、不作で救済米の備蓄は首里王府への上納へと回され乏しくなっていた事も村人達の不安をかき立てた。

|

|

だが、彼らはひたすらに耕す以外に道はなかった。

開拓の疲れから重い足取りで…。

あるいはマラリアの熱病に冒されたまま…。

人を寄せ付けぬ西表の原野と格闘する上原村の人々の目には、美しく耕された田畑も見えていた。

“ヤキー”のない無病地の鳩間島から船で通って来る人々の田畑。

いつしか彼らには不条理な、追い詰められたが故の想念が生まれたに違いない。

・・・あの田畑さえあれば飢えずにすむ・・・。

上原村の人々から見れば生死に関わるような切実な願いであったが、鳩間村の人々から見れば理不尽極まりない要求であった。

西暦1702年以来、蔵元の許可を受け半世紀以上に渡り営々と耕し、鳩間村に多くの収穫をもたらし続けて来た船浦地区の田畑を手放せとは。

鳩間村と上原村を管轄する西表村の与人。

そして両村の属する大浜間切の頭職と蔵元は、この事態に苦慮したに違いない。

上原村からの要求を認めれば鳩間村は苦境に陥る事は目に見えている。

しかし、このままにしていては上原村は早々に「村倒れ」してしまい、首里王府に申請した西表村の村番所を祖納から上原へ移して西表島西部地区の行政区を整理するという計画も頓挫する。

これではこの計画を推進した蔵元そのものの責任も問われかねない。

その時、どのような仕置きが首里王府からやってくるか・・・。。

十数年前に起きた杣山焼失による役人達の大量処分事件が、この件に関わる役人達の脳裏をかすめた。

結果、蔵元と大浜間切頭職は上原村を維持する方を選択した。

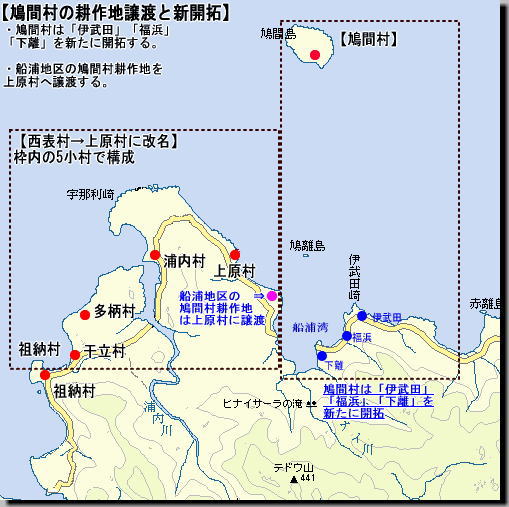

・鳩間村は伊武田、福浜、下離地区を新たに開拓する事

・その開拓に目処がつきしだい船浦地区の田畑は上原村へ引き渡す事

|

【図6.鳩間村の耕作地譲渡と新開拓地】 |

鳩間村の人々はすべてを初めからやり直さなくてはならなくなった。

鳩間島から一里半ほどの海峡を漕ぎ渡り、伊武田、福浜、下離地区に仮小屋を建て未開地を切り拓く、マラリアと困窮と重労働の日々。

この命令から 鳩間村の苦難が、再びはじまった。

同じ頃。

一人の男が西表村の隣村である慶田城村の与人として赴任して来た。

宮良里賢 43歳

デンサ節の作者である。

|

| 第6話へつづく |

|