第4話

「真秘」

|

|

蔡温

西暦1470年から1879年までの第二尚氏首里王府時代。

その409年間の王府の歴史の中でも、ひときわ巨大な足跡を残した人物。

若くして困難な外交交渉を行い、羽地大川(名護市)の改修工事により穀倉地帯を確保し、森林を治水・灌漑の面からも守らねばならない有限資源として厳格な杣山(そまやま:公共資源として使用する山)管理制度をつくり、風水術を修め、冷徹に政敵を排除(平屋敷・友寄事件)した稀代の大政治家。

|

|

西暦1728年

30年前、久米大門で自分の無知に泣いていた少年は首里王府の最高位である三司官に就任し、疲弊した首里王府の財政を立て直す為に数々の施策を行っていた。

その中でも八重山に対しては、人頭税の増収の観点から新村建設を推進した。

新村建設は耕地に比して人口の多い離島や村落から人を選び、手付かずの原野が広がる西表島や石垣島に強制的に移住させ開拓を行うという方法で行われた。

|

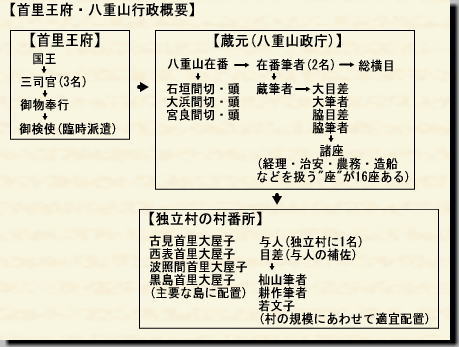

【図2.首里王府・八重山蔵元概要】 |

西暦1732年

この年から大規模な新村建設が行われ石垣島に桃里村・野底村・伊原間村が、西表島に高那村・南風見村が新たに生まれた。

そして…。

この強制移住により多くの悲劇もまた、生まれた。

黒島から石垣島・野底への強制移住により引き裂かれた恋人達の悲劇を唄った「つぃんだら節」。

波照間島から西表島・崎山へ強制移住させられ、波照間島に対する望郷の念を切々と唄った「崎山節」。

民話や古謡に残った悲劇以外にも多くの別れと開拓の労苦があった事だろう。

西暦1737年

蔡温は税収の確定や土地政策の資料とするための大規模な測量調査「元文検地」を開始した。

この年以降、十数年に渡って行われたこの大検地は首里王府全域をくまなく網羅し、本島で行われた測量では間切り一つに数千の測量基準石(ハル石)を置き約20センチ単位で測量していくという精緻を極めたものだった。

当然、八重山の蔵元にも「大御支配」(古文書上の「元文検地」の事)が行われる事が伝えられた。

|

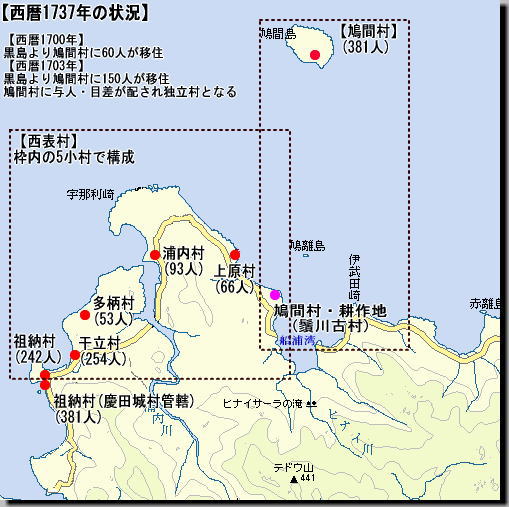

【図3.西暦1737年・鳩間・上原船浦の状況】 |

※

|

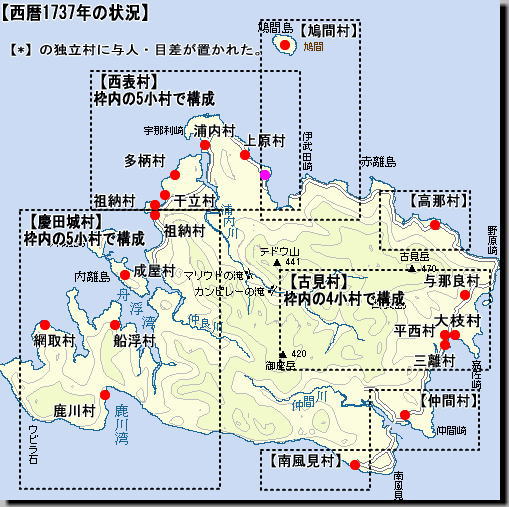

【図4.西暦1737年・西表村の村々】 |

|

西暦1738年。

首里王府より「杣山法式帳」(杣山管理マニュアル)が公布され、「大御支配」に向けて行政を整える必要に迫られた蔵元は、杣山管理の名目での移住を王府へ申請している。

そして、耕作地に比較して人口の多い竹富島から石垣島への移住や、石垣島の村々の間での移住などが要望される中、西表島の上原村に対しても他の村からの移住の要望がなされた。

当時の上原村は人口約70人程度の小村。

与人などの役人はおらず、行政単位としての独立村「西表村」を構成する一小集落に過ぎなかった。

「村」の中に村があるというのは今の感覚だとわかりづらいが、いくつかの小村(小集落、“字”あざ)と役人達が村番所を構える村を合わせて、行政単位としての「村」を構成していると考えてほしい。

例えば独立村である「西表村」の場合は

・祖納村(村番所がある。隣村の慶田城村の村番所もあった)

・干立村

・多柄村

・浦内村

・上原村

の五小村をまとめて行政単位としての「西表村」が成っていた。

(図3、図4参照)]

『西表村は土地がせまい所です。上原というところは地味も良く、現在70人ほどで小村を建てて住んでいますが、二里離れています。

この間河口があって潮時を見はからって行き来しており、百姓はいつも手隙を費やし、人馬は難儀し困っています。

そこで西表・慶田城両村の1290人のうちから200人を分けて上原につけ独立村にして欲しいと思います。(略)

これらの箇条を願いどおり許可してくだされば、第一に杣山の検分や管理など大御支配のとき、差し支えがないと思います。

このことよろしくお取りなしをお頼みいたします。

以上

牛(西暦1738年) 5月

目差21人 与人21人

波照間首里大屋子

黒島首里大屋子』

(石垣市役所総務部市史編集室 『石垣市史叢書9 「参遣状抜書(下巻)」』)

だがこの要望はすぐには認められなかった。

これは王府より「全ては大御支配の後に行うように」との指示があった為である。

5年後の1743年。

検地は実施され、検地結果は翌年帳簿にまとめられた。

その後、しばらく強制移住に関する動きが途絶えるが、その理由はわからない。

ただ、この頃蔵元では立て続けに行政上の不祥事を起こしている。

西暦1741年、首里王府への貢納物の事務処理事故(過少換算)のため二年後の1743年上納に携わった役人達が処分された。

さらに1746年には厳重に管理しなくてはならない杣山仕立ての松林を焼失してしまう事件が発生した。

この焼失事件はその直後、蔵元の最高官である八重山在番の死亡(焼失事件の責を負っての自殺との説がある)、そして二年後の1748年には在番と共に焼失事件に関わった大浜間切の頭職である宮平長延と、その子古見首里大屋子・大目差が「牢込め」となり、波照間首里大屋子・黒島首里大屋子は久米島流刑、その他杣山筆者や村々の諸役人が解任・流刑という蔵元始まって以来の大事件へと発展した。

この役人達の大量処分は八重山行政を著しく遅滞させたものと憶測できる。

|

【大浜間切頭職 宮平長延肖像 (八重山博物館蔵)】 |

西暦1750年。

八重山在番や筆者達が交代し、蔵元が一昨年の焼失事件から立ち直ろうとした頃。八重山在番を筆頭に各役人達連名で再度上原村移住に関する要望書が提示された。

『この上原村の東には、良い港がありますが、西表と高那両村からは二里余り離れており、その上西表村へは一里の道をたえず往還しており、いろいろ不便です。そこで、西表・慶田城両村は、一ヶ所に村番所を立てて両村の役人がいますが、西表村へは鹿川・網取・舟浮・成屋の四ヶ村の人々はそれぞれ居住しながら西表村につけ、上原村には慶田城村の役人を引っ越しさせ、右内書のとおり、西表村からも付け加え村替えをしたならば双方ともうまくいく事になるかと思います。』

移住計画は多柄村の154人・浦内村の127人はそのままとし祖納村と干立村からの294人を上原村に移住させ、さらに村番所も移し西表村を上原村と改名して独立村とするという内容である。

その内容は12年前のそれよりも詳細であり、村番所も上原村に移してしまうという大きな行政区変更も伴なっていた。

それ故からか、十分に現地を検分して計画されたらしく移住民の数も端数まで正確に記されている。

|

【図5.西暦1750年・上原村への移住計画】 |

|

要望書は首里王府の御物奉行を通して三司官の決済へと上がっていく。

この時68歳の蔡温は首里城の奥の院で、蔵元から送られてきた検地帳簿と"要望書"をもとに行政区の整理と耕作地の拡大について思慮を巡らせていた。

すでに多くの新村を強制移住により村立てした。

だが八重山の生産性を向上させ、税の増収を図るにはさらなる村立てが必要だ…と思っていた。

彼は自分の意を汲んで”要望書”を送ってきた八重山在番を頼もしく思いながら、決裁書にゆっくりと筆を走らせた。

その細い老いた指先とうらはらにしっかりとした筆使い、白い紙にはっきりと墨跡をつづっていく。

蔡温が作った言葉の中に「真秘」という言葉がある。

彼が著した多くの実務書。

林業学の「山林真秘」や政治・政策論の「実学真秘」。

さらには河川工学に関わる「流水真秘」や「架橋真秘」。

「真秘」とは今の言葉では「科学」または「論理」と訳される。

彼にとって新村建設と強制移住は王国を繁栄させるための「真秘」に他ならなかった。

「謹奉得其意、心之及尽精力屹与其首尾申出候様ニ各役人江堅可被申渡候」

(謹んでその趣旨を心得、精一杯力を尽くして働き、きちんとその首尾を報告するように各役人へ厳しく申し渡す)

そして、この強制移住は実行に移された。

|

| 第5話へつづく |

|