| 第3話「望楼の風」 |

|

【ニライ・カナイ】

『沖縄の祭礼儀礼の中に見出される世界観のうち、人間の住む世界と対比的に認識された他界、別世界を意味する。

「ニライ・カナイ」という世界が、海のかなた、もしくは海の底・地の底にあって、そこから人間の世界・村落に神々が訪れて来て、さまざまな豊饒や幸などをもたらしてくれるという神概念、超自然観と結びついた他界観である。

−略−

ニライ・カナイに対する民俗社会の人々のイメージは単に理想郷・幸福の根源として捉えているのではなく、時には悪しきもの、災いなどももたらすものの世界の意味もあり、両義的なものとされている』(「沖縄大百科事典」沖縄タイムス社刊より抜粋)

※

朝。

仕事に向かう人々に混ざり量の多い朝食をとる。近くの売店でペットボトルのさんぴん茶を買い支度を終えると自転車での島巡りを再開する。

今日は右回りに島を巡る事にした。まず、前泊港へと出る道を走る。

天気はよい。

朝なのに暑いくらいだ。

緩い坂を降りてゆくとすぐに穏やかな水辺に着いた。

集落に一番近い港。前泊港。

早朝なのでまだ港湾工事は始まっていない。水面を揺らす風も無く静かだ。

小さな離島にしては大きな港なのだが、浮かぶ船は少ない。

|

|

前泊港を離れて島を一周する道をゆっくりと走る。

走り出してすぐ、道路脇に木の標柱が立っているのが目に付いた。

自転車を止めて近寄ると、それは「トゥブリ」を示す標柱だった。

走って行くと、この標柱が次から次と現れる。

しっかりと木で囲まれたものもあるが、たいがいは生い茂る草葉の中に埋もれてしまっていた。

|

|

|

指し示された海につづく道も整備されたものより「普段、人が通るのだろうか?」と思わせるような道のほうが多い。

車の轍が残る比較的広い「トゥブリ」をたどって行くと白い砂浜が広がる海辺に行き止まった。

訪れる人が少ないのだろう。砂浜に足跡はほとんどない。

海の色は蒼というよりは緑が濃いように感じる。

外海が近いせいなのか打ち寄せる波は荒く、寄せる間隔が短い。

中国語の赤いラベルが貼られたガラス瓶が落ちていた。その赤が、砂浜の白に映える。

|

|

地図に表記された「トゥブリ」の名前と標柱の文字を見比べながら一周道路を走って行く。

数頭の黒牛が群れる牧場を右手に見ながら走り続けると「三ツ輪公園」に着いた。

多良間島の地図には公園ないしその類似施設の名前が四つ存在した。

昨日休憩した「ふる里海浜公園」、その西側にある「農村公園」、島の南にある「たらまゆがふランド」そしてこの「三ツ輪公園」。

昨日くつろいだ「ふる里海浜公園」そうだが、この公園もトイレやコンクリート製の椅子など施設もしっかりしている。

・・・が、人影はまったく無い。

椅子の一つに腰掛け、出掛ける前に買ったさんぴん茶を飲んで少し休む。

ここ海辺は岩場になっているので、風景はさきほどの浜よりも荒々しく感じる。

海は雲を縫って降る太陽の光を反射して輝いていた。

|

|

しばらく休んでから再び一周道路を走り出す。

静まりかえる巨大な製糖工場を過ぎると「タン、タン」という硬質な物を割る削岩機の音が聞こえてきた。

音のする方向へ走る。・・・と「普天間港」についた。

広々とした港の風景。前泊港と同じく停泊している船は漁船が2〜3隻。

埠頭近くに巨大なテトラポットがよく訓練された兵士のように整然と並んでいる。

人影はない。

ただ、港の防波堤あたりで二台の重工作機械が黙々とコンクリートを割る作業にいそしんでいる。

|

|

宮古島と多良間島を結ぶ「フェリーたらま」はこの普天間港に接岸する。

集落に近い前泊港ではなく、この普天間港に着くのはどこか不思議な感じがするが、桟橋の大きさか港の水深の影響なのだろう。

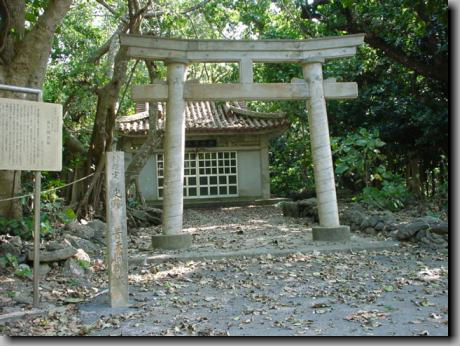

普天間港からの去り際に「普天間御嶽」に寄った。

鳥居の近くに立つ御嶽の由来を書いた解説板を読むと「船舶の航海安全、とりわけ旅立ちをする人々が旅の安全を祈願する・・・」とある。

私も、鳥居の奥の御嶽に向かって帽子を脱ぎほんの少し会釈して旅の安全を祈る。

|

|

大きな牧場や多良間空港を過ぎると次第に大型ダンプの行き来が増えてきた。巻き上がる埃と風がペダルを漕ぐ足を鈍らせる。

地図を見るとこの先では「新多良間空港」の建設が行われているようだ。

わざわざ建設現場の中へ入っていくのも、どうもな・・・。

時計を見ると午前11時半。集落へ戻り昼食をとろう。

まっすぐな集落へ戻る道を行くとのびやかな風景に行きあたった。

まるで、北海道の広大な耕地にたたずんでいるような錯覚にとらわれる。

|

|

小さな離島とは思えない風景だが、畑を渡ってくる風は紛れもない東シナ海の海風。

しばらく風を受けながら風景を楽しむ。

集落の中を走り、今日食事を取ろうとしている「南風食堂」を探す。

と・・・。

馬!。

思わず自転車のブレーキかけた。

白いたてがみを垂らした茶毛の馬がいる。

沖縄の離島で馬を見るのは初めてだった。しかも前に停められている「馬車」は昨日、「民俗学習館」に展示されていた馬車と同じものだ。とすればこの馬は今も農耕馬として働いているのだろう。

カメラを向けると彼(彼女?)は温和な瞳を私に向けた。

|

|

孤島でひとり、古びた馬車を朴訥と曳く姿を想像してみる。

詩情というよりはどこか物悲しい情景が脳裏を通り過ぎていった。

やっと見つけた「南国食堂」でそばを頼む。が、品切れとの事。

「フェリーが入ればいいんですが・・・」と申し訳なさそうな店の女性の言葉。

離島である事を感じる瞬間。

結局、ごくありきたりのソース焼きそばを食べて空腹を満たした。

いつもの事だが昼飯を終わると急速に眠くなってくる。

どんな場所を旅していても、しかもそれが二度とは来れそうにない場所であっても、あくせく動かずにこの時間は昼寝にあてる。

さて、今日はどこで昼寝を楽しもうか・・・。

とりあえず、「八重山遠見台」へと向かう。

ほぼ、平坦な多良間島だが「八重山遠見台」の周辺だけはわずかばかりの高地になっている(標高55メートルほど)。

石を組んだ古い「八重山遠見台」の周辺も公園風に整備されており、その近くに新たに建設された展望塔が垂と立っている。

展望塔の錆びた鉄門を開き、足音を響かせながら螺旋階段を登ってゆく。

|

|

最上階。

多良間島を一望する。

北に水納島。

|

|

東に電波塔と多良間の集落。

|

|

|

そして南と西に「広大」な農地。

その向こうに石垣島が見えるはずなのだが・・・。

目を凝らすが、雲と水平線が溶けこむあたりに薄ぼんやりとした影が見えるだけだ。

|

|

|

おあつらえ向きにコンクリート製の長椅子が設置されている。

風も強くない。そして、その柔らかな風のおかげで気温もちょうど良い。

東シナ海の紺碧と多良間島の緑。

これほどの「昼寝」の時間が得られる場所はめったにない。

長椅子に体を横たえる。

耳元でかすかに風が鳴る。

だが、それも気になるものではない。

むしろ、心地よい音楽のようだ。

少し・・・眠ろう。

|

| (第4話へ) |

|