| 第2話「トゥブリ」 |

|

地図をたたみ自転車で一周道路を走り出したものの、どうしてもあの奇妙な地名が気にかかる。

こういう時には土地の郷土資料館の様な施設に行くのが一番なのだが・・・。

自転車を止めて地図を確認すると集落の端に「多良間村ふるさと民俗学習館」という施設があるようだ。

十数分ほど走ると赤瓦の「民俗学習館」に着いた。

|

|

中に入るとやはり、ガランとしている。「やはり」とわざわざ書いたのは沖縄に限らず多くの地方自治体にあるこの手の施設に平日、来館者がいることはほとんどまれといってもよいからだ。

来訪者のない部屋に電気を点けておく必要はないからだろう、二室に分かれた資料室は暗い。

入り口近くの事務室にはひとりおじさんが座っていた。その人に入館料を払うと暗い資料室に明かりがついた。クーラーも回り始める。

「質問があったら聞いてください」

「ありがとうございます」

館内の一室は古民具や昔使われた馬車、御嶽の由来を掲示したものなどが並び、別の一室には多良間島の祭り、国指定重要無形民俗文化財「八月踊り」を中心に展示されている。一通り見終わった後で事務室に向かった「質問があったら・・・」と声をかけたと言う事はあのおじさんは学芸員も兼ねているようだ。

「すいません・・・」

村役場でもらった地図を広げ、あの「地名」について聞いてみる。

「あぁ、“トゥブリ”ですね」

「とぅぶり・・・ですか?」

「畑から海に出るための道の事です」

前述したが島の大部分は畑となっている。

“トゥブリ”と呼ばれる海への道はその畑から海へ出る為の道であるとの事だった。その数も地図の上では32だったが、約60ほどあるらしい。

これで奇妙な地名の謎は解けた。だが、なぜただの海への道一つ一つに名前がついているのだろう。その点を尋ねると以外な答えが返ってきた。

「この道から“竜宮”の神様がやってきます」

「神様・・・?」

「はい、特別な日にですが畑を豊作にする為に神様が海から来るという伝説があります」

「海の神様が畑を豊作にする為に・・・ですか」

「そうです。その日は神様が来るので午前中で畑仕事をやめて畑を空けておきます」

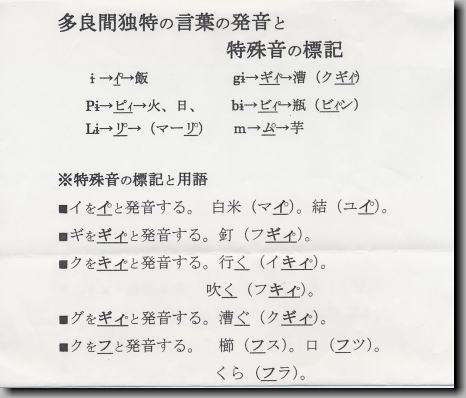

さらにあの「り」や「ぃ」ついた半濁音の「゜」について聞いてみた。

「多良間にはこの島だけの発音の仕方があります。それを表すために特別な書き方をしているのです」

そして資料館の壁に掲げられた「多良間独特の言葉の発音と特殊音の表記」という掲示版の前に案内された。

|

|

「例えばここにあるように白米(はくまい)の“イ”は“イ゜”と発音します」

おじさんはちょうどフランス語か中国語の四声の発音のようにくぐもった声で“イ゜”と発音した。

「“トゥブリ”も正確には“トゥブリ゜”と発音します」

私も真似をしてみたが今ひとつ出てくる音が違う。

「難しいですね」というと「えぇ、でも、年を取った人から言わせれば私の発音も変だといわれますよ」とおじさんは言った。

その後、多良間島の独自性についての話になった。

八重山文化圏と宮古諸島文化圏の中間に位置する多良間島はそのどちらからも干渉を受け、そのどちらとも異なる独自の文化を創ってきた。言葉も同様でおじさんの説明だと多良間の人は八重山と宮古諸島のどちらの言葉も理解できるが多良間の言葉は両文化圏の人々には理解できないだろう、との事だった。

この島の文化財等を詳しく書いた「村の歴史散歩」という小冊子を200円で購入するとおじさんに礼を言って「民俗学習館」を離れた。

すでに夕刻が近い。

県から文化財に指定されている「ウプメーカ」に寄ってから旅館に帰ろう。

「ウプメーカ」

「村の歴史散歩」によると多良間島を統一した土原豊見親(豊見親は官位、土原春源(宇曽利))の偉業たたえて造られた墓との解説がある。

|

|

建造されたのは康煕40年(これは中国歴、西暦1701年、和暦元禄14年。「忠臣蔵」で有名な浅野内匠頭が吉良上野介を江戸城で斬り付けた事件。いわゆる「松の廊下」事件が起きた年)

アーチ型の石積みと屋根状に石板が積まれた室。細かい技巧が凝らされた墓。

石造墳墓は「ミャーカ」と呼ばれ、1500年代の古い造り墓だと近くに立つ解説用の看板にある。

「村の歴史散歩」を見るとこの様な文化財は他にもあるようだ。

だが、もう夕食の時間が近い、今日は旅館に帰ろう。

夜。夕食どき。

いっしょに食事を取っているのは島で行われている公共事業(港湾工事や新空港建設)の関係者ばかりだった。観光客らしい人は私以外いない。こんな食事の雰囲気は昔の離島でよく経験したものだ。

食事を終えて二階の自分の部屋に戻った。

夕食前に買った多良間の揚げ菓子「ぱなぱんぴん」(花のような形をした菓子)をかじりながら泡盛「菊の露」を飲む。

テレビのニュースでは相変わらず荒涼とした風景の中で戦う兵士達と白いターバンを巻いた人物の行方について伝えていた。

塩気のある「ぱなぱんぴん」は以外と泡盛にあう。

酔いながら、「トゥブリ」について考える。

−この道から“竜宮”の神様がやってきます−

“竜宮”。いわゆる海の向こうにある神の場所“ニライ・カナイ”から来る神(海神)のことであろうか。

だが、海の神がなぜ畑に豊作をもたらしに来るのだろうか。

第3話へ

|

|