「波照間空港物語」

第1話「小さな島の小さな空港」

|

八重山諸島には3つの空港がある。

第3種空港としては最大級の旅客と貨物を取り扱う「石垣空港」。

石垣島より100キロ以上離れているため空路が島の”生活線”となっている与那国島の「与那国空港」。

そして、「波照間空港」

|

(波照間空港)

|

波照間島を歩くと、こんな看板が目に付く。

「南の島の活性化 それはあなたの空の旅」

「小さな飛行機に 大きな夢乗せよう」

「空の旅、貸切二〇分」

「快速旅行は飛行機で」

この看板。

読んでのとおり、飛行機の利用率を高めたいという意図の元に立てられている。

だが、一日に3便運行されている高速船と週3便運行されるフェリーに比べ、9人乗り旅客機が午前一往復だけでは利便性や運賃の点(高速船の約倍額)から見ても、なかなか利用率が上がらないのは残念ながらやむをえない事のように思えてしまう…。

|

(島内の看板)

|

さて、この話。

この小さな島にある小さな空港の話である。

沖縄県庁のHPに掲載されている「波照間空港」の概要にはこうある。

【沿革】

昭和47年 3月 緊急着陸用飛行場として建設

昭和47年11月14日 波照間飛行場現況届告示(R/W850m)

昭和50年 3月11日 空港設置許可(R/W800m、:設置者沖縄県)

昭和50年 3月14日 第三種空港政令指定

昭和51年 5月18日 供用開始(滑走路800m)

【概況】

『波照間空港は、昭和47年3月米国民政府援助資金により緊急着陸用飛行場(主に救急患者の輸送)として建設され、同年9月から民間航空による運航が開始された。

昭和49年度から航空法に基づき、新たに場所を移転し整備が進められ、昭和51年5月滑走路800mで供用開始した』

ここで注意を引くのは「新たな場所に移転」したという点である。

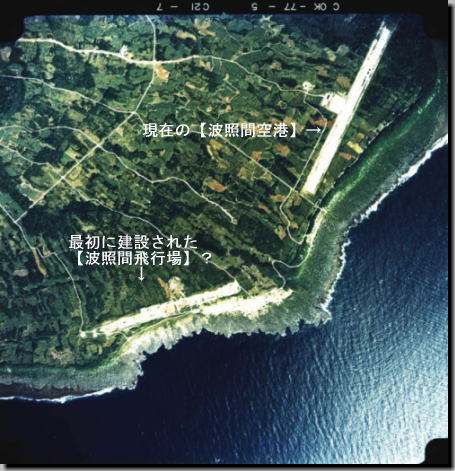

この写真を見ていただきたい。

|

(国土交通省・国土情報ウェブマッピングシステムの著作規定により以下を明記します)

使用写真原本:「国土画像情報(カラー空中写真) 国土交通省」

撮影年度:昭和52年度

地形図番号:NG-51-18-2,7,11,12

(写真中の文字は筆者が記入しました)

※

|

昭和52年度に撮影されたこの空中写真には、現在の波照間空港の南側に滑走路とおぼしき平坦地が写っている。

これが、昭和47年に開設された「波照間飛行場」ではないか?。

そして、いくつかの文献とこの時代に波照間島を訪れた方のお話で、空港移設には「航空法に基づく」以外にある事柄が要因となっている事がわかってきた。

<<第2話へつづく>>

|

|