| 第1話「池間さんの事」 |

|

2004年7月。

石垣島から飛行機に乗り、与那国島へと向かう。

|

(上空より東崎) |

日本最西端の孤島、与那国島。

西崎に沈む夕陽。

立神岩やサンニヌ台の雄雄しい風景。

そして比川浜の静けさ。

そんな与那国島を彩る風景の中に身を置くことも目的だったが、何よりも私には会いたい人がいた。

池間 苗氏。

西暦1919年(大正8年)生まれ。85歳。

与那国民俗資料館館主。

与那国町文化財審議会委員長。

沖縄県文化功労賞、沖縄タイムス出版文化賞正賞、八重山毎日文化賞を受賞。

・・・と書くと、ずいぶん重々しげな「学者」を想像してしまいそうだが、実際は周囲の人々をなごませるような穏やかな空気をまとった老婦人である。

|

(久部良港)

|

最初にお会いしたのは1988年10月。

その時はずいぶんと長い時間、与那国島の民俗と歴史についての説明を受けた。

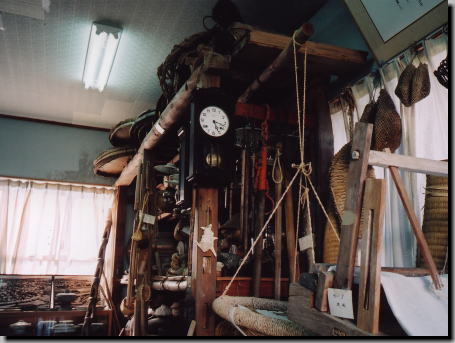

決して広いとはいえない民俗資料館に所狭しと並べられた古民具、写真、衣類・・・。

その一つ一つを柔らかな語り口で詳しく説明していく姿に、展示物が”展覧”されているだけの公的博物館にないものを感じたものだ。

|

(南牧場より西崎灯台)

|

以来、与那国島へ行くと必ず資料館を訪れ、不在でなければ池間さんから貴重なお話を御伺いした。

諸事情によりここ数年、与那国島へは足が遠のいていたが約5年ぶりに訪れる事を機に、また民俗や歴史の話をお聞きする事ができるのではないかと私は楽しみにしていた。

|

(最西端の夕陽) |

炎天。

強い紫外線の降り注ぐ中、祖納にある与那国民俗資料館は昔と変わらぬ風情だった。

妻と共に開け放たれた入り口から中に入ると、最後に訪問した5年前と同じように池間さんが受付の古い机に座っておられた。

ひととおり挨拶をすませたが、残念ながら私の事は憶えていないようだ。

「何度か資料館に来た事があります」と言うと、

ふいにその古い机の引き出しから昔の入館記帳ノートを取り出しはじめた。

「開館からずっととってあるから、きっと名前があるはずですよ」

取り出された十数冊の大学ノート。

古いものはすでに黄ばみが始まっていた。

書き込まれた多くの名前と住所の中から自分の名前を探す。

そして、昭和63年のノートに鉛筆で不恰好になぐり書きされた最初の入館時の私の記帳を見つけた。

|

(サンニヌ台 軍艦岩) |

「山梨県からですか…」と、

私の住所を見ると池間さんは

「”山があっても山梨県、四方あっても三方(神仏へのささげ物を乗せる四角い台の事)とはこれいかに”」

と言って笑った。

私も笑ってしまった。

なぜなら・・・、最初に会った時と同じ言葉だったから。

「このノートは私の宝物」

そう言うと池間さんはノートを机の引き出しへと大切そうにしまった。

十数冊の古い大学ノートに記されたさまざまな場所から来たさまざまな人々の名前。

それはこの小さな資料館の歴史と記憶そのものなのだろう。

風が止まった白い真昼。

私達夫婦の他に来訪者がいない事もあって、展示物の説明もそこそこに机の前に椅子を置き、そこに座って昔話や民俗にまつわる雑談を交わす。

|

(比川浜) |

「海底遺跡って呼ばれているものがありますよね。あれについてはどう思われていますか」

与那国島の沖合で見つかった、「海底遺跡」と呼ばれ人工的に見える石造物について尋ねると、「海底遺跡」を見下ろす新川鼻(岬)に御嶽があり、それは与那国島で唯一海に向かって御願(うがん)する御嶽である事を教えてくれた。

「昔の人もきっと、あの海に何かあると思っていたんじゃないかしら・・・」

興味深い話に私がうなずいていると、池間さんは

「でも、私はね。おかしな話かもしれないけど・・・あれは竜宮城の跡じゃないかと思っているのよ」と言って微笑んだ。

「海底遺跡」という考古学史にまつわる謎めいた問題が、急におとぎ話になる。

学識とユーモアが融和したお話に私もつられて微笑んでしまった。

ちょうど30年前(1974年)、司馬遼太郎氏が池間さんに関してこんな感想を書いている。

「物腰も物の言い方もゆっくりしていて、いかにも昭和初年ころに良家で育ったひとのよさをすべて身につけているような感じだった」

(司馬遼太郎著 「街道をゆく 沖縄・先島への道」)

今もこの感想は変わりがないように思う。

話は戦前台湾へ渡った時の事、沖縄本島の女学校へ入学した時のエピソードなど転々としながらも楽しく続いた。

途中、池間さんがいれてくれたコーヒーも話の興とあいまってとてもおいしい。

|

(与那国民俗資料館館内) |

話題が織物の話になった。

私が人頭税時代の八重山上布を一度は見てみたいと思っている事、そして収蔵している日本民藝館に問い合わせたが、見ることが出来るのは学究者だけに限られている事などを話した。

その話に池間さんは

「神司(つかさ)が昔着ていた衣装がある」と言った。

「何年前の物かは、はっきりしないけど少なくとも百年以上前だと思う・・・」

百年以上前といえば、人頭税時代(西暦1904年以前)の織物に違いない。

しかも神司、与那国の言葉でいえは”かぁぶ”が神事を執り行う時に着る着物だという。

私は胸が高鳴り始めるのを感じていた。

|

| 第2話へつづく |

|