| 風景8,首里、雨。 |

|

初夏。

那覇で雨に降り込められてしまった。

こんな日は首里城に登ってみる。

那覇バスターミナルから市内線のバスに乗って首里城公園前バス停へ。

底冷えするほどクーラーが効いたバスから外に出ると、熱い空気と重い湿気に包まれた。

ざらざらと500円のビニール傘を叩く雨。

体の隅々に、湿気とも汗ともつかない水分がまとわりついてくる。

きれいに整備された坂道を登ると首里城が見えて来た。

整然と組まれた白い石畳や石垣。

こんな天気なのにもかかわらず、到着する観光バスからは物憂げな表情の観光客がたくさん降りてくる。傘や華奢なビニール製の雨カッパをかぶった観光客達に混じって石畳を登って行くと「守礼の門」が見えた。

「守礼の門」

沖縄の象徴ともいえる存在。

|

|

いつも周囲には琉装をまとった若い女性達が「観光写真とりませんか」といざなっているのだが、今日の雨では客足が期待できないのか二、三人が所在なげにたたずんでいるだけだ。

「守礼の門」をくぐって正殿へと登ってゆく。

観会門 瑞泉門と通り過ぎる頃、白いシャツを着た少年達、それにつづいて少女達の集団が登ってきた。

高校の修学旅行だろうか。

明るい色の制服を着たバスガイドに先導されながら、重い足取りで登ってくる。

彼等の会話に耳を傾けてみたが聞こえてきたのは、この雨とうだるような暑さに対する悪態ばかりだった。

航空会社のCMのような風景を期待していたのなら、しかたがない事ではあるが…。

雨は気にならないほどの小雨となった。

首里城の正殿に着く。

|

|

目にも鮮やかな赤い壁と赤瓦。柱に散りばめられた黄金色の装飾。

|

|

城とは本来、戦(いくさ)の為の建造物である。

だが、朱色に塗られた荘厳な正殿を見る限り、それは戦(いくさ)の為の建造物というよりは美しい「工芸品」のような印象をあたえる。

悪態をついていた少年達もさすがに気を取り直したようで正殿を背景に無邪気に記念写真を撮り始めていた。

私は記念写真を撮る観光客から離れ、正殿には入らず竜潭池の方へ足を向ける。

首里城公園のパンフレットにも記載されていない、あの建造物を見る為に。

私は二回目の首里城訪問の時にその建造物を見つけた。

以来、なぜか首里城を訪れるとその建造物も訪れる。

それを見れば、豊かな気持ちなるとか、そういう物ではないのに…。

小雨ながらも雨がまた気になり始めた。一度閉じた傘を開き、足元に気をつけながら竜潭池への階段を降りる。

欝蒼と茂る木々。

大きな水滴が傘を叩く。

頭上を覆う木々に溜められた細かい水滴が、葉を伝い大きな水滴となって落ちてくるのだ。

暗い空。

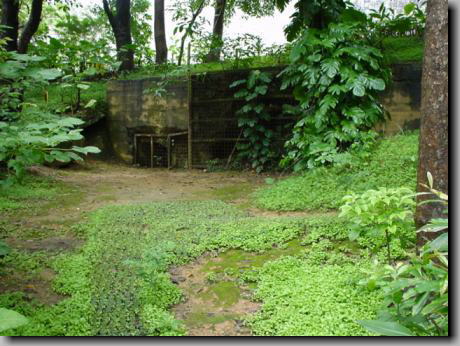

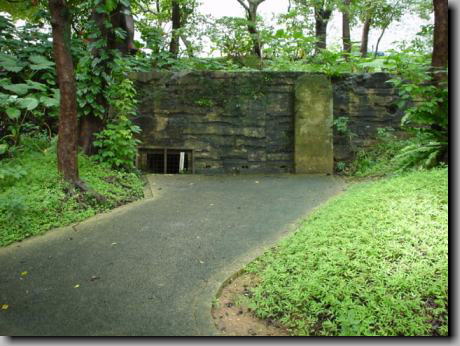

そして、なお暗い木立の下に巨大なコンクリートの塊がうずくまっている。

沖縄守備第三十二軍司令部壕跡。

|

|

昭和二十年(1945年)。

沖縄戦と総称される南西諸島を中心にした戦闘において指揮をとった日本軍首脳達がこの巨大なコンクリートの建造物の中に居を構えていた。

|

|

元沖縄県知事である大田昌秀氏は鉄血勤皇隊千早隊(司令部と民間人を結ぶ連絡要員の部隊)としてこの司令部壕に出入りしていた。

『沖縄守備軍司令部は、琉球王国歴代の王の居城であった首里城の地下にあった。−略−

将兵と共にわたしたち学生隊や防衛隊員が、何ヶ月もかかって構築した巨大な地下要塞であった。地下三十メートルのところを高さ約二メートル、幅二・五メートルの主坑道が、延べ二キロにおよぶ長大なもので…』(「沖縄のこころ」 大田昌秀著 岩波新書)

首里城と同じくこの司令部壕も 戦いの為の建造物である。

だが、首里城にある「工芸品」のような美しさは微塵もない。

艦砲射撃と爆撃を防ぐ為の約二メートル以上もあるコンクリートの屋根は見る者に言い知れない威圧感すら与える。

|

|

沖縄戦の砲爆撃の為、跡形もなく破壊された首里城。

それを復元した首里城公園の美しい風景の足元に沖縄の歴史の中でもっとも禍々しかった時代の亡骸が人知れず埋もれている。

冥府から現世に這い上がるように階段登る。

道に出るとあの少年と少女たちが私の横を通り過ぎていった。

他愛のない会話と時々あがる笑い声。

沖縄戦時の大田氏もあのぐらいの年だっただろう。

戦火の中に消えていった愛らしい花の名前を冠せられた看護婦達も…。

雲の上からジェット機の轟音が響きはじめた。

私は透明なビニール傘を通して、重くのしかかるような雲を見上げてみた。

|

| (風景8 完) |

|