| 解説:多良間島の聖地 |

|

|

|

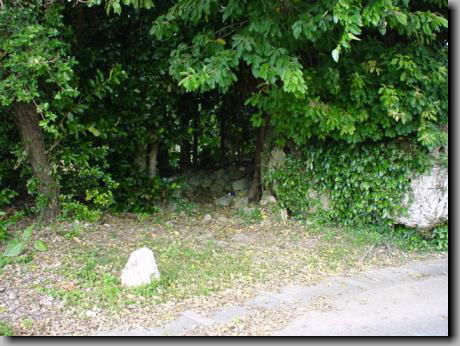

このような「里御願」は多良間に二十数か所に見られます。 【古来からの御嶽】 史書にも登場する古い御嶽の中でも「多良間島では最も古いであろう」(民俗学習館でおじさんが談)と思われるのが村の東部にある塩川御嶽です。第一のグループに属しますがその由来には原初的な要素があり、訓戒的な由来の濃い第一グループの御嶽とは性格を異にします。 その由来は実に奇妙な話です・・・。 昔、ハリマタマチャラという塩川村(旧地名)の百姓が霊石二個が飛来して現在位置におさまったのを見て草木を植えめぐらし、御嶽を立てた。(「村の歴史散歩」多良間教育委員会刊より抜粋) というものです。 なんとなく隕石落下を想像させます。 この霊石は今も神体として御嶽内に鎮座しているそうです。 また、写真掲載の「ブナジェーウガム゜」は島立て(創世神話)の由来を持っています。 「昔、大津波の際、ブナジェー兄妹だけがウイネーズ(島の高地)に登り、オヒシバ(木の名前)にしがみついて生き残り、二人は夫婦になってその子孫が島を再建した」 というものです。 この「兄妹始祖型」の洪水説話はアジア・ポリネシアにかけて広く分布し、波照間、石垣、与那国にも見られるそうです。 以上、幾つかの資料を元に書き連ねましたが、多良間島の聖地を考える上での一助となれば幸いです。 ※参考資料 「近世先島の生活習俗」ひるぎ社 「沖縄の伝説100の謎」 比嘉朝進著 風土記社 「奄美・沖縄の村落の空間組織と民俗行事」(「珊瑚礁の風土誌」 古今書院) 「村の歴史散歩」 多良間村教育委員会 「沖縄大百科事典」 沖縄タイムス社 「与那国の歴史」 池間栄三著 発行者 池間 苗 「沖縄の歴史と文化」 外間守善著 中公新書 |